■宁坚 文/图

隆里古镇像贵州高原上的一座建筑博物馆,各种古楼、古宅、古井、古碑、古桥都保存得十分完好,处处散发出浓郁的历史文化气息。

在贵州省黔东南苗族侗族自治州的锦屏县,有一个保存完好的明代军事城堡——隆里古镇。当我从城市来到这个古朴的小镇时,感到自己仿佛走进了时光隧道。在明代之前,此地名为景巫,后来建立了千户所,并改名为隆里,形成为一座亦兵亦农、能战能防的军事城堡。据说当时的隆里“城内三千七,城外七千三,七十二姓氏,七十二口井”,其规模之大,人丁之兴旺,由此可见一斑。现在的古镇早已失去了昔日的威严,但规划整齐而错落有致的街巷仍向世人讲述着它过去曾经辉煌的历史。

进入古镇前,隆里村村支书介绍说,1999年,隆里古镇已被列为“贵州生态博物馆”项目之一,后又被列入省级非物质文化遗产保护名录;同时也是第三批“中国历史文化名村”,第七批全国重点文物保护单位,这更加吸引我们了。

隆里古镇背靠禹门峰,面向龙溪河,完美地与大自然融为一体,古朴典雅的明清建筑群,幽深通达的街巷,构成了人与建筑和自然环境的和谐统一。

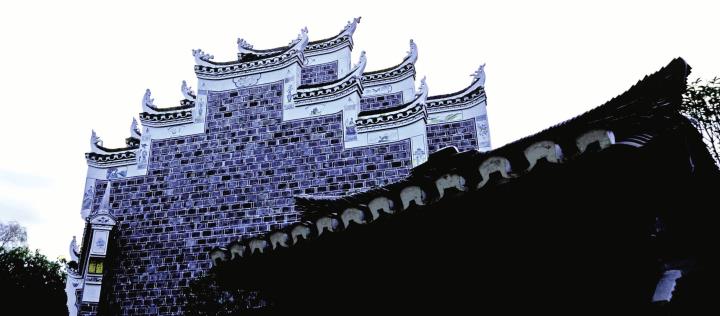

古镇呈正方形布局,城墙内面积近5万平方米,城墙高一丈二尺,壕深一丈,城墙外有护城河。城周设东南西北四道城门,各门设炮台一座,后改为祭祀台。在南厢鼓楼城门上,至今仍有上千个战乱时留下的刀枪痕迹、子弹眼,让人看到仿佛回到枪炮轰隆、战火纷飞的年代。

我们在古城墙上放眼望去,隆里

古城尽收眼底,虽说城墙废旧了一些,但依旧韵味十足。古镇设计完全以作战需要为出发点,东门为清阳门,又名

戌门,门上建有三层高戌楼,该门为官员、军队等进城之门,取“紫气东来”之意。南门为正阳门,西门称迎恩门,除了门上建有两层戌楼外,还设置了内外两道城门,即在门洞前筑有一堵围墙,出门洞后需转九十度弯再出一道门才能到达城外,这结构被隆里人称为“勒马回头”,特点是易守难攻,颇有军事价值。古语中“北”与“败”两字发音相近,而“败”字无疑犯了兵家之大忌,故北门常年闭门不开,取其藏风聚气之说,在北门上城楼上设有寺庙,供奉有菩萨,以祈求平安。城墙上设有跑马道,城壁设有“天灯座”,用以传递讯息,以防敌人侵袭。

从西门进入古城,一条用鹅卵石铺就的街道展现在我们面前。古镇共有22条街道,全部横折曲行,没有一处十字路口,全为丁字路口,据说是为避免战马横冲直撞而设计,亦有兴旺人丁之说。这些街道四通八达,实用美观,颇具小京城的韵味,很多人对古镇的迷恋就起源于这些古街巷。

在南门大街有一条用鹅卵石铺成的蜈蚣图案街,每当光线斜射,一条长达一百多米的“蜈蚣”便“爬”出地面,趣味横生,让人不得不惊叹古人的绝妙构思。这种用鹅卵石铺成的街面避免了农村常见的泥泞道路、尘土飞扬,有益于人的身体健康。

村支书解说时讲道“七十二姓氏、七十二口井”,原来每个姓氏宗族都有一口水井,每个井口都有吊绳磨出的深深痕迹。这些水井造福了黎民百姓,现在也成为古镇一景,游人到此无不驻足憩息,取水解渴洗尘。

古镇民居基本都还保留着传统文化的特点,基本单元一般为两到三层木构建筑,开10米、进深8米左右。我们走近一户临街民居,大门上挂有匾额“关西第”,标示着主人的籍贯身份,大门门板用坚硬的青杠木材做成,十分牢固,门后安装青石凿成的顶门槽,屋角备有顶门扛,供夜晚顶门使用。房舍为三间两层风火墙式,上面青砖灰瓦,兽脊于中,常见的四合院围墙上到处绘有花草虫鱼、山水人物,画面栩栩如生。每进一屋均以四合院天井相隔,天井略低于台基,有暗沟排水,还有青石砌成的长方形防火水缸,缸上有精美的古代兵器石刻。后屋有一小门,通往邻居后门,是为逃生而设,构成了家家户户步步为营的阵势。

位于古城东北角的陶家院是清末木商陶明哲的住宅,是古城最有代表性和保存最完好的古民居。南门大街上 还有状元第、苏湖世第、三槐第、开科第、科甲第等,这些古建筑是研究中国建筑史、城市发展史的重要资源。

图片说明:①隆里古镇 ②兽脊 ③民居山墙④精美的木刻雕花 ⑤古镇青阳门